LA CHASSE AUX CYGNES.

Article largement inspiré de

"la Borne de Camon" de Jacques Foucart paru aux éditions "Eklitra"

et de "la chasse aux cygnes de Lamotte-Brebière" par A.Wamain,

"Le droit de chasser les cygnes dans la vallée de la Somme depuis Amiens jusque Braysur Somme appartenait en commun à l'abbaye de Corbie, et aux Seigneurs riverains : ceux de Daours, Blangy, Rivery, l'évêque d'Amiens et les chanoines de la cathédrale d'Amiens.

Chaque année, le premier mardi du mois d'Août, sur convocation de l'abbé de Corbie, à qui appartenait la prééminence parmi les propriétaires du droit de chasse, les baillis et oficiers des seigneurs précités se rendait à Lamotte-Brebière dans une prairie entre Camon et Glisy.

Les seigneurs de Rivery et de Blangy remontaient la rivière à partir du pont du Cange jusqu'à un endroit dit "la Mottelette" (lamotte-Brebière d'aujourd'hui) en amont de Camon.

Cette réunion, véritable fête où l'on goûtait des divertissements variés. était certes une chasse aux cygnes mais plus encore une sorte de cour de justice où l'on réglait les contestations relatives aux cygnes.

Les officiers seigneuriaux étaient accompagnés de bateliers ou poissonniers experts en ce genre de chasse.

Ils poursuivaient, traquaient tous les cygnes qu'ils pouvaient rencontrer sur les différents bras de la Somme et les amassaient dans un endroit propice, terrain bordé de fossés, pour y faire la reconnaissance des anciens volatiles et marquer les jeunes.

On examinait soigneusement les cygnes, on laissait en liberté les vieux déjà marqués ; quant aux autres, on leur faisait une empreinte au fer chaud avant de les relâcher.

pour l'évêque d'Amiens, c'était une crosse du côté droit de l'oiseau ; pour le chapitre des chanoines de la cathédrale, une croix tout le long et de travers ; pour l'abbé de Corbie, une clef ; pour le seigneur de Rivery, une barre de travers, pour le seigneur de Blangy, un écusson du côté gauche.

On regardait à leur bec quelles marques portaient les père et mère :si ces sceaux étaient différents, les seigneurs partageaient la couvée par moitié puis on coupait aux cygnes un bout d'aile appelé le fouet de l'aile et on le relâchait. (manuscrit de Pagès)

Il vint un temps où les cygnes se firent de plus en plus rares à cause des guerres et du braconnage.

Les gardes du sel, chargés de surveiller les passage de la Somme pour empêcher la contrebande du sel, en tuaient aussi un grand nombre.

Néanmoins la réunion avait toujours lieu.

De joyeuses compagnies, tant d'Amiénois que d'étrangers s'embarquaient au Pont du Cange, sur quantité de bateaux couverts de toiles blanches ou de branches d'arbres pour une promenade sur la Somme que l'on remontait jusqu'à la Borne de Camon.

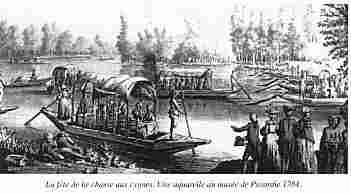

Le musée de Picardie possède une aquarelle de Joseph Bazire, valet de chambre du roi. :

Une chasse aux Cygnes, 1784, à la Borne de Camon.

Là on s'arrêtait sous l'ombrage des arbres au bord de la rivière.

On mangeait, on buvait, on dansait jusque tard dans la nuit et l'on s'en revenait aux flambeaux par le même chemin.

"C'est peut-être le seul divertissement de ce genre dans le monde entier" écrivait Devermont en 1783, qui disait encore parlant de sa voie d'accès, la Voierie, (rue Voyelle) "Elle est l'une des plus belles promenades que l'on puisse désirer".

Pour la dernière fois, le 5 août 1704 fut donnée une chasse officielle, entourée de l'apparat et des formalités moyen-âgeuses qui nous rattachaient au passé.

"Le cygne féodal qui avait fait entendre son dernier chant en 1704 s'est "éteint" peu à peu, bourgeoisement, sous les coups hypocrites des soldats, des gardiens au sel et des braconniers". Mais,

●

Jean-Loup Leguay, internaute natif d'Amiens complète l'article en ces termes. Qu'il en soit remercié.

Supprimée officiellement en 1704, cette tradition du Moyen Âge demeura néanmoins vivace dans les mémoires picardes du XVIII ème siècle par le biais d'une fête nautique se substituant à l'ancienne chasse proprement dite.

Devermont l'Aîné fait longuement état de cette manifestation prisée par les Amiénois et dont une large part se déroulait de nuit.

Aussi l'auteur nous donne une évocation poétique de ce cortège nocturne de barques et de lampions sur la Somme.