I.LA TOURBE.

'l'or brun"

une tourbe qui servait de combustible, de litière pour les chevaux.

L'extraction se faisait avec le "grand louchet" inventé en 1786 par Eloi Morel

Un louchet à manche de 7 mètres.

A Camon, le gisement atteint parfois 12 mètres d'épaisseur.

Le développement du bassin houiller du Nord Pas de Calais a limité heureusement l'utilisation de ce combustible. Sinon les Hortillonnages auraient fait place peu à peu à de grands marais.

Vocabulaire : "Chés Intailles"

mot picard utilisé pour dénommer les endroits d'extraction de la tourbe/

◊

1834 : Charles Delaporte, maire (1830 - 1839) au lieu dit le "Rillon de Fatèze" aujourd'hui "Rideau de la Falize" près de la Motte Brebière, des ouvriers en tirant des tourbes ont découvert un vase contenant 800 pièces en bronze de Trajan à Postumus (250 A.J.).

N.B. en 1938 toujours en direction de Lamotte, un trésor monétaire est exhumé, 100 pièces de monnaie de bronze de Vespasien, Trajan, Marc-Aurèle...

◊

1845, 15 mars :

M. HERBET TAVERNIER quitte Camon pour habiter Saint Acheul.

Il veut conserver la place qu'il a occupée dans la tribune de l'église !

Le maire, Damenez-Gribeauval et son Conseil rejettent la demande en ces termes :

"Attendant que cet homme a quitté Camon depuis 4 ans et qu’en conséquence il ne doit pas avoir plus de droit à cette place dans la tribune de l'église qu’au tourbage communale d’où il n’a plus part depuis 3 ans "!

N.B. en effet les Camonois recevaient en période d'hiver une certaine quantité de tourbe pour le chauffage domestique.

N.B. une tribune aujourd'hui disparue existait à l'entrée de la nef de l'église.

◊

19 février 1864, Norbert Darras, maire.

Achat d’un appareil de secours pour les asphyxiés par immersion , appareil qui serait placé à proximité des tourbages communaux, en cas d’accident dans leur exploitation.

◊

27 novembre 1909, Emile Debrie, maire.

LA TOURBE : Au conseil municipal le maire expose : que le manque d'ouvriers, (ils étaient environ 1500 "tourbiers") a pour conséquence un défaut de manipulation :

- les tourbes ne peuvent être livrées et séchées en temps opportun,

- les chefs de ménage habitant la commune refusent en grand nombre la tourbe extraite. "Elle est dépourvue de qualité".

- Qu'il en résulte un déficit considérable.

- que, d'autre part, l'usage de ce combustible ne paraît plus être agréable aux intéressés

le Conseil après en avoir délibéré décide à l'unanimité qu'il ne sera pas fait d'extraction de tourbe en 1910.

Il décide en outre que la fonction de "garde du tourbage" n'ayant plus momentanément de raison d'être, sera supprimée à partir du 1er janvier 1910.

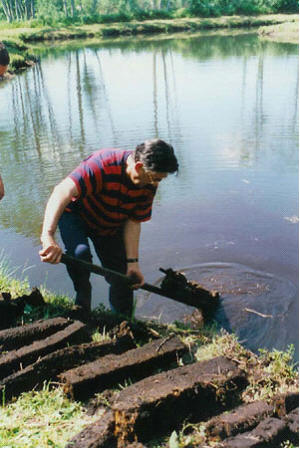

René BILHAUT de Long. (80)

extraction de briques de tourbe

Photo "histoire de la Tourbe".

◊

25 février 1917. Arthur GRARE maire.

extraction de la tourbe : le Conseil regrette de ne pas pouvoir donner une suite favorable au vœu déposé par M. DELAVIER Amédée en vue de l'extraction de la tourbe.

Cette extraction déjà très difficile en temps de paix, par suite du manque de main d'œuvre l'est encore davantage depuis le début des hostilités. (guerre 14-18)

18 mars 1917 :

le Conseil décide de trouver, par la voie des journaux, un entrepreneur qui se chargerait de l'extraction et du séchage de la tourbe.

6 mai 1917

le Conseil décide : M. CAPRON Léonce extraira de la tourbe rendue sèche, à raison de 10 francs les trois stères pour subvenir aux chauffage des écoles et des personnes inscrites au bureau de bienfaisance. (le B.A.S.)

L'excédent sera vendu aux enchères aux habitants de la Commune.

8 juillet 1917

Le Conseil a connaissance de la lettre de la société tourbière de la Somme demandant l'autorisation d'extraire de la tourbe au lieu dit " les Falizes" moyennant l'abandon par la commune du tiers des produits d'extraction.

9 septembre 1917 :

Annonce : vente d'une certaine quantité de tourbe en bon état : dimanche 9 septembre 11 heures.

20 décembre 1917 :

proposition de la Société Industrielle d'Amiens pour l'extraction de la Tourbe, de l'achat du terrain dans les marais des Falizes. Le Conseil accepte.

◊

4 AVRIL 1942, GastON BRUNEL, maire 1924 - 1945

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Victor THILLIER domicilié 6 rue Vatin à Paris qui désire entreprendre l'exploitation de la tourbe dans les marais des Falizes, le Conseil décide de confier à Monsieur Julien VIGREUX, conseiller municipal, le soin de se documenter sur cette question en visitant certaines communes où des exploitations tourbières sont en activité.

13 JUIN 1942

le Conseil décide de ne pas prendre en considération l'éventualité d’utiliser la tourbe.

C'est peut-être à ce moment là que l'extraction de la tourbe a été abandonnée quoique..

le 22 janvier 1988,

Monsieur Mongrenier, adjoint au Maire Albert Bécard, lors des conclusions tirées par l'étude célèbre de la SOPICEM déclare :

'la société AGRIVAL est intéressée par la tourbe dans le cadre de productions de l’usine VALORGA." (traitement des ordures ménagères)...

*

LA WAIDE.

Les habitants obtiennent de Louis XIII (1498 – 1515) le privilège d'installer des moulins à waides sur les bras de la Somme pour relever le village qui vient aussi d'être ruiné par les INONDATIONS.

1700 : le chapitre de la Cathédrale possédait sur Camon les trois moulins à waide et les habitants n'avaient pas le droit de porter leur waide ailleurs.

●

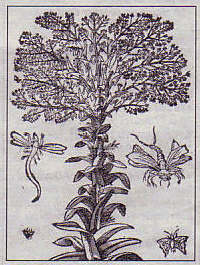

Le commerce florissant de la waide que l'on appelait en picard la guède, une plante tinctoriale de deux mètres de hauteur. Son nom latin :" isatis tinctoria"

On coupait le haut des tiges, on les broyait dans les moulins et on portait la pulpe à Amiens.

La waide sur une planche datée de 1615

Là elle subissait plusieurs traitements chimiques avant d'être mise en boules (boules que l'on appelait coque ou cocagne (c'est de là que vient l'expression "pays de cocagne"). Elles étaient ensuite expédiées par sacs en Angleterre.

N.B. "La cathédrale d' Amiens lui doit beaucoup : après son incendie en 1218, ce sont les dons des négociants enrichis par la plante qui, fin XII ème, financèrent sa reconstruction en 1220". (le Bel Amiens, éd.Martelle).

N.B. Yves BENOIT, ennoblisseur de velours et de tissus d'ameublement, en 2000, remet au goût de jour les procédés des siècles passés pour la fabrication du velours.

*

La Jussie,

"la belle à l'étang dormant" (C.P. 14/05/06)

La jussie ou ludwigia est une plante vivace aquatique originaire d'Amérique du Sud ou du Sud des États-Unis ; vendue chez nous au départ, pour la décoration des aquariums ou des bassins, elle est devenue une redoutable envahisseuse des milieux naturels humides et aquatiques calmes tels que les rieux des hortillonnages.

"Une peste adorable, mais une peste quand même, elle se développe dans les eaux peu profondes et calmes. Elle est capable de doubler de surface en vingt jours. Elle envase progressivement le milieu aquatique qui finit par s'asphyxier"